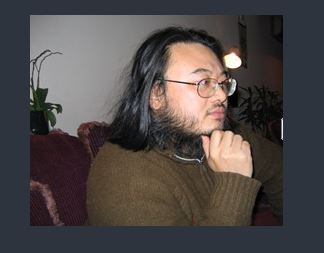

北村,本名康洪, 1965年9月16日生于中国福建省长汀县,基督教教徒。北村的小说创作是从先锋小说开始,是位带有传奇色彩的有名作家。 1981年---1985年:就读厦门大学中文系,获汉语言文学学士学位。

北村经典语录:

社会如百足之虫,争论哪只脚先迈步,没有什么意义,只要有一只脚在走,那么整个也就走起来了,所以,关键在行动。

孤独对一个作家是很有用的东西,你必须要有时间来独立思考。

人的心是一条河流,所有的行为都源于人内心的河流深处。

正义常常在被迫害的非常情境里出现,它会产生一种无法阻挡的迷人的悲剧感。

所谓公正是不存在的.因为人生来是不一样的,他的出身不一样,他的智慧不一样,他的经历不一样,他的经济条件不一样,你要求每一个人都平等,是可笑的,也是做不到的,甚至是无理的。

回报和回应不同,回报可能更多是物质的,而回应却是一个心灵因为被另一个心灵爱,而恢复了爱的信心,产生了爱的能力,从而对爱她的那个心灵自然产生的一种温柔的回答。

好人并没有好报.好人之所以存在,不是因为有好的报应让人期待,而是因为有信仰.

我们每天都面对着很多事情,只要你有正常的人性、起码的良知,你肯定会愤怒。然而我不希望自己停留在愤怒上。先愤怒,再超越愤怒。

任何人都是优缺点相伴而生的,可我们就是习惯于只要求别人作完美的人,却容忍自己的缺点。这么简单的自己也认可的诉求、为什么总是做不到呢?就是因为没有“罪”的观念。只认“错”,是行为上的,改改了事;而“罪”,则扎根于人性,会改变人的世界观。

人是不可能为了取信于别人而行善的,因为人有缺陷。一个有缺陷的人可能要求另一个人达到完美,并非他没有这样的能力,而是他没有这样的权力,因为他不知道完美是什么。

每一个人的心里都有一个专制政府。就是"自我"。

现代人远离信仰、失去追寻美好事物的真诚,人文主义又产生价值割裂,使很多人失去分辨对错的基础,这是人类生存的意义基石,是最重要的坐标。失去了这个坐标,无论做什么都被允许,包括自我毁灭的紊乱道德观,冷漠的情感特征如社会疏离感、技术成为信仰以及人本质的物化,皆以多元化理由成为新的宗教。

100年后我们会发现,中国每一寸实际的进步,本质上都是人性的进步。

道德,只分善恶为绝对标准,而人性是有缺陷的,无力达到其目的性,所谓“没有善,只有更善”,这样,人怎么做,都非“至善”,人无安慰感,就永远是沮丧的。故道德和律法不能除罪,只能显出罪来。而信仰则讨论一个中心问题:谁能帮助我们脱离这人性中的罪与恶。这就是为何不能只论道德、不论信仰的原因。

中国,拒绝安慰剂,寻找安魂剂。

两国间和平,仅文化相近是不够的,必须信仰同宗,世界上相近的民族或国家有两对有趣的例子:日本与中国,文化同源,英国和美国,信仰同宗。日本和中国太相近了,所以会永远斗争下去的;英国和美国也太相近了,却亲如兄弟关糸和谐。

民族仇恨有边界吗:若不从个体的人性角度观察人,并引入罪、救赎和怜悯,要把有仇民族中的某个负有罪责的群体从整个民族中区分出来,是根本不可能的。因为仅从罪行上,无法作道德或善恶的类的区分,只好一网打尽。

如果总是把情绪误认为情感,把情感误认为爱,把爱误认为精神,把精神误认为灵性,是永远读不懂西方作品的真正含义的。这是许多中国作家导演的致命伤,认识能力停留在知性阶段,知性无法把握美,无法深入哲理深层,觉得某西方作品好却不知何以好。严厉点说,这无可奈何的幼稚病相当于人类理性的幼年阶段。

习惯决绝而残酷无情地抛弃传统的民族,其人对人也大抵如此。

没有启示,人越老未必越智慧。力量和信心皆失,唯陈腐耳。

就本质的意义上,世界上只有两种完整的价值观:一种是敬畏上帝的价值观;另一种,就是对它的模仿。无神论从实践的角度,是不存在的。

痞子话语的特征:就是没有强大的立场却又要解构崇高,就像拥有两张嘴,一张嘴颤抖地说出崇高话语,另一张嘴则疯狂地践踏它,最后只能导致人格分裂。人们却把这一悲剧,叫作幽默。

“下半身”写作是一种最卑鄙最无耻的说法,其字面中让人可疑的暗示都说明其动机不纯。

文学到底有没有死亡呢?我觉得没有死亡,只是变异了,像非典病毒一样,找一个新的宿主或者寄主。

人存在的目的性一定是积极的,因为生命是积极的,所有的正面价值,比如说爱、永恒、关怀、感恩,所有这些正面的价值,都是符合人类发展和存在的一个意义。

一个作家只能对自己的心灵负责,对自己的写作和艺术负责,做到这个是第一位的。

改编,其实就是别人给我的女儿整容,让她更漂亮,只要不把女儿给变性了,我也都能接受。

如今文学已经成为弃妇,现在人们判断作家作品价值的标准已经完全颠覆,文坛情况已经变得很糟糕。

对于有信仰的人来说,孩子一旦脱离母体,他就有了自由意志,就有了独立的生命属性,在造物主的眼睛中,家长与孩子是托付关系,而不能将孩子看成是私有财产。

一个社会应有底线的坚持,应有对绝对价值的尊重,这个绝对价值就是最大公约数。对此,我们必须坚信,而坚信它甚至比理解它更重要。如果一个社会没有建立起这样的基本信心,就会人人陷入恐惧状态中,变成无生命、单一的个体。

信仰并不是说要思想统一,而是要坚守自然共识,坚持生命的灵性的一面。真实的树,每片叶子都是不同的,所以信仰并不意味着统一思想,每个人都可以有自己的观点,有信仰才能尊重多元,才能真正实现多元。

不能走两个极端,一会儿把人的精神看得高高在上,完全无视物质的存在,一会儿又只看重物质,完全忽视精神的存在。漂移来漂移去,其实都是在用一元化的视角看问题,在道德上,如果只有一个标准答案,那是很可怕的。

如果全民都只想赚钱,只要求孩子们学习道德,这就不可能成功,因为两者是不同道上跑的车,根本统一不到一起去。要想重建孩子们的价值坐标,一个社会也要有基本的价值坐标,这就是不应把物质追求、经济发展看成是唯一的目的,要把精神价值放到第一位,这样才能自然而然地树立起榜样。

我高兴时,他比我更喜乐;我悲伤时,他比我更卑微;我蒙羞时,他示我予鞭伤;我痛苦时,他便汗如雨下。

我的少女和荒芜已久的爱情,缓缓躺下如一把琴身。万物如何在创世之日呈现,琴声和呼吸也照样惊醒。

要我羡慕一朵花是困难的。我的爱尚未长成它的形状,抑或已因成熟而凋落,有谁看见其中的一幕。

他不沉重也不凄凉,只是痛苦。寂静中我突然心碎,看见他满脸下滴的黄金。我伸手抚摸他的容颜,像大千世界,只剩下我们两个,彼此忘记了自己的日子。

诗使白天明亮,夜晚变黑。有时诗会摘下眼睛,让我佩带,看见另一个自然的天空,我熟悉的人都在飞来飞去。他们的脸上没有痛苦,只有信仰和,雪白的表情。

诗应该是能吟诵的,能上口上心,能在饥饿时被大地吸入,并且感到甘甜。诗应该念着念着,就唱起来了,唱着唱着就飞起来了。诗应该有羽毛,用我的心和它的翅膀,使我随时能起身离去。